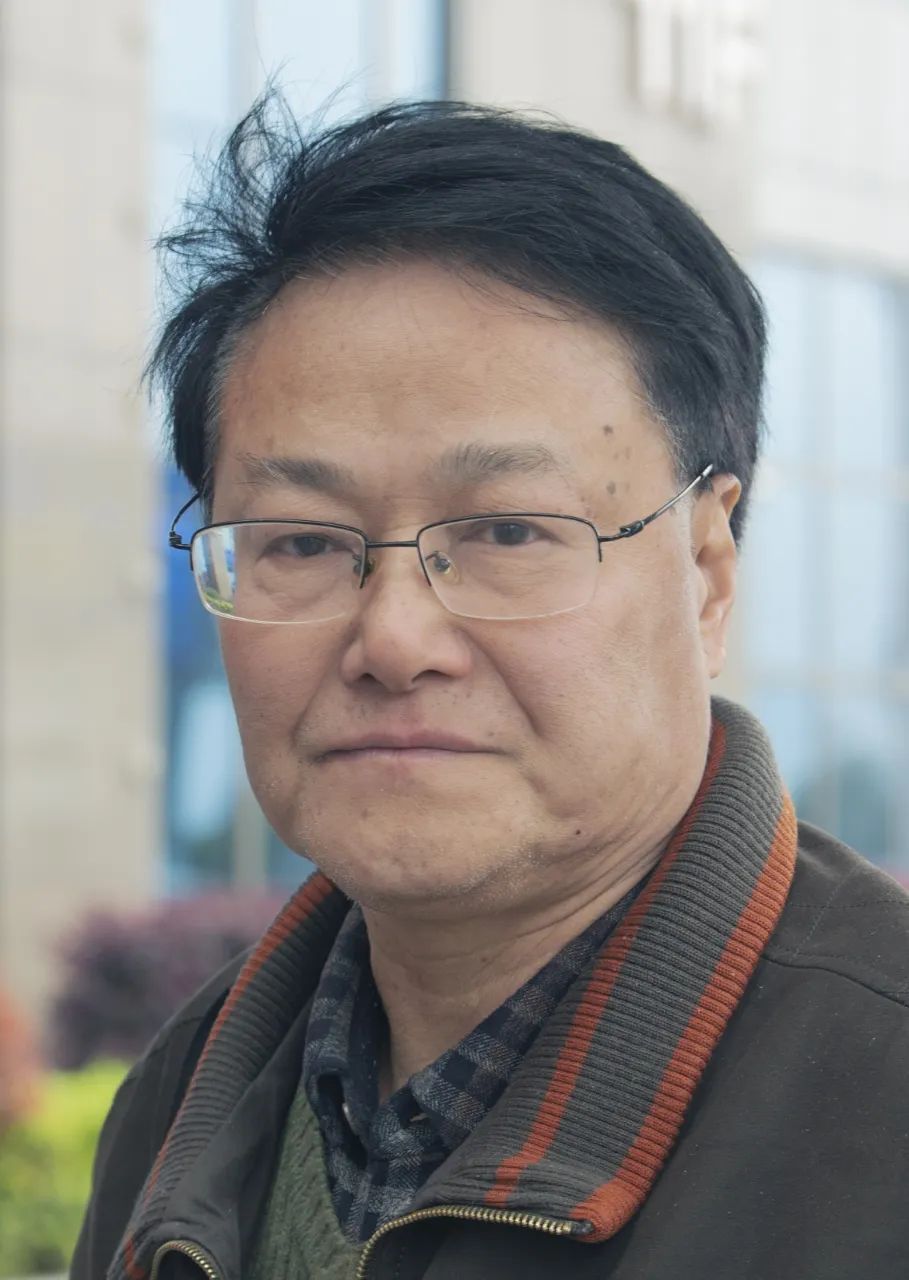

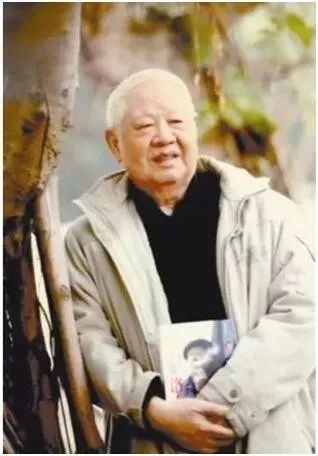

洛夫(1928—2018),本名莫洛夫,一九二八年生于湖南衡阳,淡江大学英文系毕业,曾任教东吴大学外文系。一九五四年与张默、痖弦共同创办《创世纪》诗刊,历任总编辑数十年,该刊为华文世界刊龄最长的诗刊。其早年诗歌中采用超现实的表现手法,具有魔幻色彩,他因之被诗坛誉为“诗魔”。洛夫是对当代汉语诗歌作出巨大贡献的作家,作品被译成英、法、日、韩、荷兰、瑞典等文,并收入各大诗选,著有诗集、散文集、评论集数十部,译著八部。

边界望乡

说着说着

我们就到了落马洲

雾正升起,我们在茫然中勒马四顾

手掌开始生汗

望眼镜中扩大数十倍的乡愁

乱如风中的散发

当距离调整到令人心跳的程度

一座远山迎面飞来

把我撞成了

严重的内伤

病了病了

病得像山坡上那丛凋残的杜鹃

只剩下唯一的一朵

蹲在那块“禁止越界”的告示牌后面

咯血。 而这时

一只白鹭从水田中惊起

飞越深圳

又猛然折了回来

而这时,鹧鸪以火发音

那冒烟的啼声

一句句

穿透异地三月的春寒

我被烧得双目尽赤,血脉贲张

你却竖起外衣的领子,回头问我

冷,还是

不冷?

惊蛰之后是春分

清明时节该不远了

我居然也听懂了广东的乡音

当雨水把莽莽大地

译成青色的语言

喏! 你说,福田村再过去就是水围

故国的泥土,伸手可及

但我抓回来的仍是一掌冷雾

回乡偶书

你问我从哪里来?

风里雨里

茅店鸡鸣里,寒窗下的灯火里

从丢了魂的天涯

从比我还老的岁月里

有时也从浅浅的杯盏里

孩子,别说不认识我

这乡音

就是我守护了一辈子的胎记

入 浴

直立或横陈只是血的走向不同

而已。而已

想起昨晚水族箱中一尾暴毙的金鱼

我突然关起门窗

专注地打量起镜中的裸者来

及至发现一群蚂蚁

偷偷地出入于

背脊上的第一颗肥皂泡沫

秋之死

日落前

最不能忍受身边有人打鼾

唠唠叨叨,言不及义

便策杖登山

天凉了,右手紧紧握住

口袋里一把徵温的钥匙

手杖在枝叶间一阵拨弄

终于找到了一枚惨白的蝉蜕

秋,美就美在

淡淡的死

杭州虎跑泉躲雨喫茶

沿着济公祠斑驳的回廊

左转。巧逢

一片银杏叶飞身而下

彷彿乾隆年间便在此窥伺

看是谁

来此躲雨

识与不识,只要

打湿了一根头发

便算有缘,而这时

蝉子早就把整季的聒噪让给了雨

听它们七嘴八舌

分说当年一位高僧匆匆离寺

上山追虎的细节

虎跑了

泉水仍涓涓滴滴

点读着青山夕阳,以及

雷峰塔里塔外的韻事二三

看座

好一个烟雨茶馆

顿时氤氲于我青瓷腹内的

正是那,东坡居士嗜饮的

情缘不绝

与西湖世世为夫妻的

一壶上好龙井

雨声

在飞檐之外

在如香灰般茫然的

在钟声之外

当热茶缓缓流入肺腑

便再也兴不起

向一个女人借伞的念头

洛夫的新实验诗——隐题四首

我以目光扫过那座石壁上面

即鑿成两道血槽

我是什么?这个问题不难解答

以前是一株让人躲雨的树

目前只是一堆落叶

光看皮肤便知被天火烧过

扫进沟渠才发现耗子也比我神气

过去的不提也罢

那时众神齐怒我毫不在乎

座位后面经常藏着一只爱笑的蟋蟀

石匠竟然把我的名字刻成一撮粉末

壁龕里的列祖列宗都哭丧着脸

上一代的血在体内鼓噪以致我无法

面对剪掉辫子的尴尬。我

即天,天是一块无言的石头

鑿开后惊见一只癞虾蟆跑了出来

成全牠我只好鞠躬下台

两个朝代我只抓到一根尾巴

道路走到了尽头

血统书完全不能证明什么

槽内的猪食我抢到半勺

八只灰蝉轮唱其中一只只是回声

八月的奥义被高吭的蝉声说破

只只鼓腹而鸣

灰尘乃夏日城市之心

蝉在最高处观照宇宙并准备再一次

轮回。生死事小,且把满山槭叶

唱得火势熊熊

其过程绝非一简单的辩证,不能只因

中间隔着一层黑幕便看不见其他事物也在

一一死去,一一再生

只只蜕壳全都在风中哑默

只有鸣叫是神的

是生命中不可或缺的空无。于是牠们又

回到山中藏于枝桠

声声呼唤掉头而去的我

我不懂荷花的升起是一种

欲望或某种禅

我突然喜欢起喧哗来

不过睡在莲中比睡在水中容易动情

懂得这个意思我们就无需争辩

荷,一遇大雨便开始鼓盆而歌

花萎于泥本是前世注定

的一场劫数

升华也者毕竟太形而上了

起始惹祸的即是这

是非之根

一刀挥去,大地春回

种种恶果皆种于昨天识食了一朵玫瑰

欲念欲念,佛洛伊德

望尽天涯看不到一盏灯火

或者一只竹筏什么的

某年某月某日某某在此坐化

种瓜得鱼不亦宜乎

禅曰:是的是的

做与不做,明天的太阳

和老人斑照样爬上额头

做什么不嫌晚,譬如爱

与其我们让细火慢燉

不如抱一块冷漠的石头入睡

做完之后整个世界便为之瘫痪

,

明明只有六百发子弹,射光了

天老爷也帮不了你

的忙。笑解决不了问题

太过纵欲充其量只是一匹雄海豹

阳光绝不容许满海滩的精虫活到涨潮,而我

和你和一床解构了的梦话

老是这一套

人人这一套

斑驳的碑石上刻的还是这一套

照片在墙上,月光在井底

样样叫人记起样样叫人遗忘,即使

爬升到

上帝的座椅也触不到祂那染血的

额

头

窗 下

当暮色装饰着雨后的窗子

我便从这里探测出远山的深度

在窗玻璃上呵一口气

再用手指画一条长长的小路

以及小路尽头的

一个背影

有人从雨中而去

水 声

由我眼中

升起的那一枚月亮

突然降落在你的

掌心

你就把它摺成一只小船

任其漂向

水声的尽头

我们横卧在草地上

一把湿发

涌向我们的额角

我终于发现

你紧紧抓住的只是一只

生了锈的钥匙

你问:草地上的卧姿

是不是从井中捞起的那幅星图?

鼻子是北斗

天狼该是你唇边的那颗黑痣了

这是,你遽然坐了起来

手指着远处的一盏灯说:

那就是我的童年

总之,我是什么也听不清了

你的肌肤下

有晚潮澎湃

我们赶快把船划出体外吧

好让水声

留在尽头

舞 者

呛然

钹声中飞出一只红蜻蜓

贴着水面而过的

柔柔腹肌

静止住

全部眼睛的狂啸

江河江河

自你腰际迤逦而东

而入海的

竟是我们胸臆中的一声呜咽

飞花飞花

你的手臂

岂是五弦七弦所能缚住的

挥洒间

豆荚炸裂

群蝶乱飞

升起,再升起

缓缓转过身子

一株水莲猛然张开千指

叩响着

我们心中的高山流水

有鸟飞过

香烟摊老李的二胡

把我们家的巷子

拉成一绺长长的湿发

院子的门开着

香片随着心事 向

杯底沉落

茶几上

烟灰无非是既白且冷

无非是春去秋来

你能不能为我

在藤椅中的千种盹姿

各起一个名字?

晚报扔在脸上

睡眼中

有

鸟

飞过

月亮·一把雪亮的刀子

日历上,疲惫的手指在划着一条向南的路,

及到天黑始告停顿

月出无声

酒杯在桌上,枕头在怀中

床前月光的温度骤然下降

疑是地上——

低头拾起一把雪亮的刀子

割断

明日喉管的

刀子

月亮横过

水田闪光

在首蓿的香气中我继续醒着

睡眠中群兽奔来,思想之魔。火的羽翼,巨

打得爪蹄锤击我的胸脯如撞一口钟

回声,次第荡开

水似的一层层剥着皮肤

你听到远处冰雪行进的脚步声吗?

月出

无声

酸枣树

路旁一棵酸枣树突然仰天大笑

要吃我就来吧

只要你不怕

满身带刺的孤独

以及路人的唾沫

有人从雾里来

有人从雾里来,穿过无人的院落,

长廊尽头的窗口亮着灯。

摘下风帽,合着影子而卧,

他缩着躺在床上像一支刚熄的烟斗,

叹息已成余烬……

石榴树

假若把你的诺言刻在石榴树上

枝桠上悬垂着的就更沉重了

我仰卧在树下,星子仰卧在叶丛中

每一株树属于我,我在每一株树中

它们存在,爱便不会把我遗弃

哦!石榴已成熟,这动人的炸裂

每一颗都闪烁着光,闪烁着你的名字

发

捧起你的发

从指缝间漏下来的

竟然是长江的水

我在上游

你在下游

我们相会于一个好深好深的漩涡

读诗十二法

如果我用血写诗

请读我以冰镇过的月光

如果我用火写诗

请读我以解冻后的泪水

如果我用春天写诗

请读我以最后的一瓣落花

如果我用冰雪写诗

请读我以室内的灯火

如果我用浓雾写诗

请读我以满山的清风明月

如果我用泥土写诗

请读我以童年浅浅的脚印

如果我用龟裂的大地写诗

请读我以丰沛的雨水

如果我用岩石写诗

请读我以一条河的走姿

如果我用天空写诗

请读我以一只鹰隼的飞旋

如果我用邪恶写诗

请读我以一把淬毒的刀子

如果我用爱意写诗

请读我以同一频率的心跳

果与死之外

绚烂过一阵子也缤纷过一阵子

我们终于被折磨成一树青桃

谁的手在拨弄枝叶?阳光切身而入

我们便俯首猛吸自己的乳房

这时,或许一条河在地下从事一种汹涌的工作

在鲜红的唇上,果核被一阵吻咬开

且用舌头递出苦味

只有我能说出死亡的名字

当石磨徐徐推出一颗麦子的灵魂

如一根烧红的钉子插在鼓风炉的正午

我们是一篮在恋爱中受伤的桃子

我们把皮肉翻转来承受鞭打

而任血液

在身外循环

河畔墓园

——为亡母上坟小记

膝盖有些些

不像痛的

痛

在黄土上跪下时

我试着伸腕

握你蓟草般的手

刚下过一场小而

我为你

运来一整条河的水

流自

我积雪初融的眼睛

我跪着。偷觑

一株狗尾草绕过坟地

跑了一大圈

又回到我搁置额头的土堆

我一把连根拔起

须须上还留有

你微温的鼻息

子夜读信

子夜的灯

是一条未穿衣裳的

小河

你的信象一尾鱼游来

读水的温暖

读你额上动人的鳞片

读江河如一面镜

读镜中的你的笑

如读泡沫

晨游秘苑

侧院里

一株古槐

可说完全没有了叶子

群雀啾啾

从未见一座石像

在寒风中拉起大衣的领子

这座也没有

想必当年是一位清官

上次战役后

那就再无人昂然从此经过

那时的霜

想必不如今晨的白

飞檐的背后是

围墙

围墙的背后是

寝宫内熬银耳莲子汤的香味

门虚掩着,积雪上

有一行小小的脚印

想必昨夜又有一位宫女

蹑足溜出苑去

组诗《汉城诗抄》之三

雪地秋千

我们飞扬

大地随之浮升

止于四十五度角

止于那种伸手便可触及

叫人想死的高度

我们降落

大地随之撤退

惊于三十哩的时速

回首,乍见昨日秋千架上

冷白如雪的童年

迎面逼来

啊!雪白的肤香

秋千架上妹妹的肤香

如再荡高一些,势将心痛

势将看到院子里渐行渐远的

蓟草般的乡愁

而左手边

那条至今犹未全部解冻的小河

体温何时上升?

新罗的早雪

至今犹无衣裳 赤裸

且有提升为水之前的执拗

从四十五度角的危崖跃下

是否有如坠入深及千噚的寒潭

雪,摊开如一部近代史

我们愈读脸色愈白

且常在冷中骤然惊醒

我们飞扬

低头已不见地面上的脚印

警兆呀警兆,令人顿生

雪花落在颈子里的那种仓惶

闔起的双眼

想象灰飞烟灭的悲壮

荡成如此美好之秩序在如此高度

何等严肃的儿戏

如说是悲剧其韵律岂不稍嫌轻快

雪地的秋千

半悬的中年

我们上升,而且降落

我们摆荡,而且哀伤

在风中,自由而无依

在遍体冰凉的夕阳中

我们抓紧绳索的手

由红而青

组诗《汉城诗抄》之七

烟之外

在涛声中唤你的名字而你的名字

已在千帆之外

潮来潮去

左边的鞋印才下去

右边的鞋印已黄昏了

六月原是一本很感伤的书

结局如此之凄美

——落日西沉

你依然凝视

那人眼中展示的一片纯白

他跪向你向昨日向那朵美了整个下午的云

海哟,为何在众灯之中

独点亮那一盏茫然

还能抓住什么呢?

你那曾被称为云的眸子

现有人叫做

烟